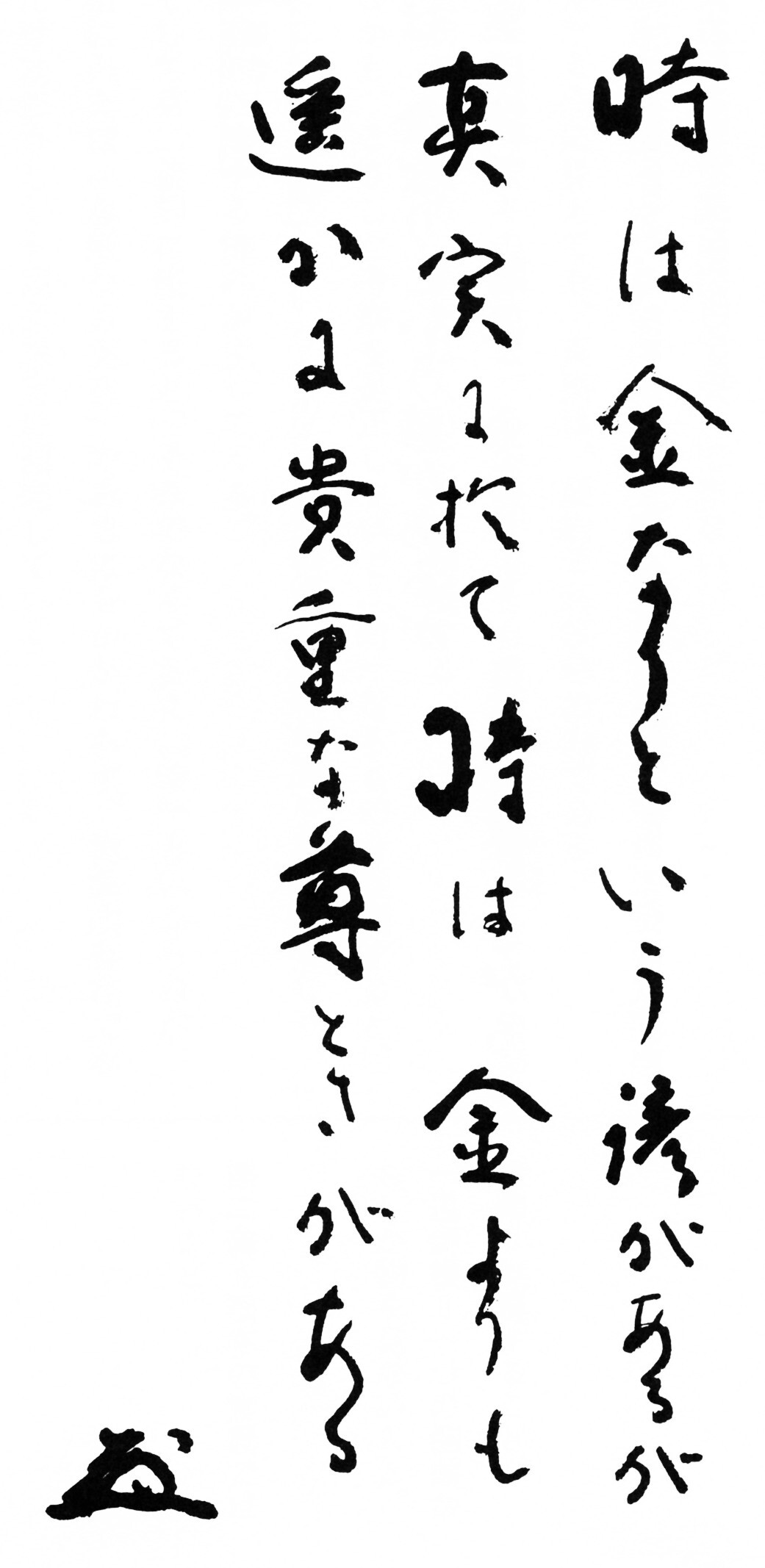

新箴言註釈十六 現代語表記版

物質礼讃の実利主義者は、時は金なりというこの言葉に、心からの共鳴を惜しまないであろうが、しかし、金は失っても取り返す事は必ずしも不可能ではないが、時は一旦失ったら永久に現在の意識に決して戻って来ない。

それだけでなく、一切の物事の完成過程を観察すると、それは金の力で成したように見えても、真実は、要約すれば、時の力である。

ところが、人々の多くは、この犯すべくもない事実を忘れ去って、物事の完成をただ単に金の力、又は人の力と一辺倒に考える。

しかも、こうした考え方を是正しないで「時」というものを判断すると、往々「時」というものの真の価値認識がその本質を外れて、第二義的に陥る怖れが生じる。

そして第二義的に陥ると、そうでなくても「時」なるものが、厳格にいえば「尊厳なる実在」であるにもかかわらず、物象としての存在でないだけに、どうしても観念的想定になりがちである。

するとどうしても、「時」というものを尊重する観念が相対的になって、真実「時」を人生において至上のものという、ほんとうに「時間」を重んじ守るという絶対感が希薄になり、その結果絶対に再現しない、すなわち言い換えれば、何としても取り返すことの出来ない「現在」という時を、無駄に費やしてしまうことになる。いや、この種の人が、現代の世の中にいかに多いかである。そのため、もっと成功も出来、もっと幸福になれる人生を、惜しくも、棒に振らないまでも案外下らなく経過させてしまっている人が、事実において少なくない。

勿論!

時間は厳守すべきもの、重んずべきものという事は、子供の時から教えられている事だけに、だれの常識にもある。

それが、何事かといってよい程、現実化されていないのである。

現に、今なお各種の会合で正確に時間を厳守される場合が少ないという事例が、明らかにこの残念な事態を実証している。

そのくせ、「歳月人を待たず」とか、「光陰矢の如し」などという言葉は、どんな人でも知っている。知っていながら、それはただ単に知っているだけのことで、少しもそれを重大だと考えていない。

いつも講習の時言っている通り、その種の人というのは、言葉だけで満足して、その言葉の中に内在している真の意義というものを、ハッキリと心に感じていないからだと断言してよいと思う。パスカルのいった言葉にも、これと同じようなものがある。The world is satisfied with words. Few appreciate the things beneath.(註・世界は言葉で満たされている。が、物事の中にある真の意味を評価するものは少ない)

とにかくこうした人が多いため、時間を巧みに捉えられずにチャンスを逸したり、幸福を逃がして、貴重な人生を残念ながら思う程に理想化していない。

西洋の諺にも、時間を重んじない人は、礼儀を知らない人間よりも以下の人であるというのさえある。

ましてや、よく考えてみるとすぐ分る事だが、たとえ百歳まで生きたとしても、実際の人生生活の時間というものは、人によって多少の相違はあろうが、その半分以下のものであるといえる。

現に英国の小説家で有名なアーノルド・ベンネットの言葉に、"A man of sixty has spent twenty years in bed over three years in eating. "という、皮肉でない人生の実体を如実に表現したものがある。

この言葉はすなわち「六十歳の人は、二十年は寝床の中で、三年は食事に費やしている」というのであるが、この言葉だけ考えても、実際に営まれる人生生活の時間は、差し引き三十七年というわずかなものになるが、それは運命も健康も順調な人の事なので、万一不運や逆境に陥ったり、不健康になって入院したり、又は仕事が出来ない闘病生活をしたり、又は怒ったり泣いたりして生活の安定を破壊する時間を差し引くと、どうです!! 残る時間つまり実際の生活というものは、実に実に短かいものになり終るでしょう!!

こうした事実を慎重に考察すると、極言すれば、あくびをする時間も、くしゃみをする時間も取り返せない以上、瞬間といえどもいい加減に費やすべきでなく、心して有意義に使って生きるべきだと厳しく自戒されることと信じる。

そしてここに、時は金よりも貴重なりという真の意義も、明瞭に判明すると思う。

昭和四十年十一月「志るべ」七十六号所収「新箴言註釈十六」現代語表記・編集部編